이른 봄의 야생화

겨울이 물러갈 듯 말 듯 머뭇거리는 어느 날, 차가운 공기 속에서도 땅이 조용히 깨어나기 시작했다. 얼었던 흙이 조금씩 부드러워지고, 나뭇가지 끝에서 봄의 기운이 스며든다. 그리고 바로 그 순간, 작고 여린 꽃들이 하나둘 얼굴을 내밀었다.

먼저 복수초가 눈 속에서 반짝이며 고개를 들었다. 금빛 꽃잎이 마치 작은 태양처럼 빛나며, 따스한 기운을 품고 있었다. "겨울이 아무리 길어도 봄은 온다"는 듯한 얼굴이었다.

그 곁에서 노루귀가 수줍게 피어났다. 하얀색, 보랏빛, 분홍빛… 제각각 다른 색깔로 숲을 물들이며 조용히 인사를 건넸다. 낙엽을 이불 삼아 오랫동안 숨어 있다가 이제야 세상을 마주하는 듯한 모습이었다.

바람이 불자, 변산바람꽃이 가녀린 몸을 흔들며 춤을 추었다. 맑은 흰색 꽃잎이 투명하게 빛나며 햇살을 머금었다. "난 바람이 있어야 더 아름다워"라고 속삭이는 것만 같았다.

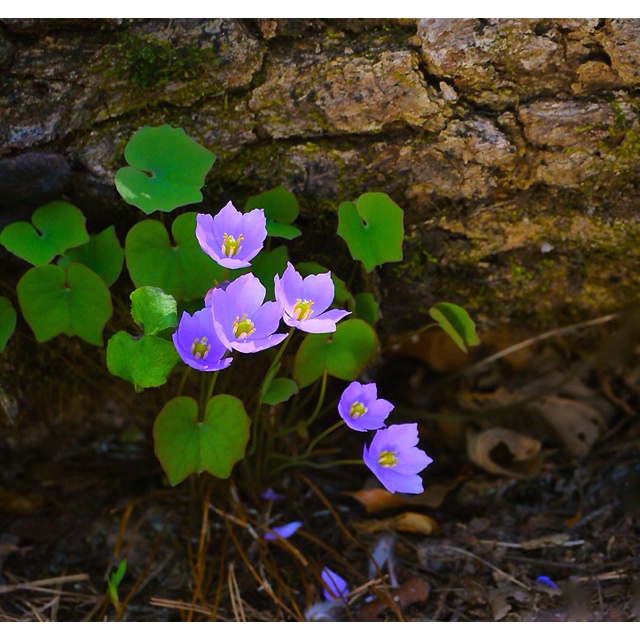

조금 떨어진 곳에서는 깽깽이풀이 조용히 자리를 잡고 있었다. 연보라빛 꽃이 고요하게 피어나며, 마치 비밀을 간직한 듯 신비로운 분위기를 자아냈다. 이 꽃은 짧은 시간 동안만 피었다가 사라진다. 그래서 더 귀하고, 더 특별한 존재다.

각시현호색은 줄기를 따라 작은 꽃송이들을 달고 활기차게 몸을 흔들었다. 연보라빛과 푸른빛이 뒤섞인 모습이 마치 작은 등불처럼 숲속을 밝히고 있었다. 개미들이 부지런히 움직이며 씨앗을 나르는 모습도 보였다. 이 꽃은 알고 있었다. "우리는 서로 도우며 살아가는 거야."

마지막으로, 제비꽃이 땅에 낮게 앉아 살짝 미소 짓듯 피어 있었다. 화려하진 않지만, 봄이 오면 언제나 가장 먼저 나타나는 꽃이었다. "나는 늘 여기 있었어. 봄을 기다리면서."

이른 봄의 야생화들은 그렇게 조용하지만 강하게 세상에 말을 걸고 있었다. 겨울의 흔적을 뚫고 나와 짧은 순간을 반짝이고, 그러고는 사라지는 것. 하지만 그들이 남긴 빛과 향기는 봄이 왔다는 것을 분명히 알려주고 있었다. 그리고 그것만으로도 충분했다. 🌿✨